De buenas a primeras, uno no asocia la pequeña villa de El Escorial, que se halla a medio kilómetro de distancia, cuesta abajo, del inmenso monasterio allí erigido por el rey Felipe II, con el agradable aroma del chocolate. Sin embargo, durante casi cien años, el olor predominante que flotaba en el aire de la población, que precede a la construcción del monasterio en el vecino San Lorenzo, era precisamente el del tueste y procesamiento del cacao.

Por desgracia, hoy en día no queda ni rastro del lugar desde donde se propagaba el aroma a chocolate y que en aquellos días tal vez se podía ver como una especie de bienoliente contrapunto a la austeridad de aquella monumental mole regia. El olor a chocolate podía reseguirse en aquel tiempo hasta su origen: una gran fábrica propiedad del industrial Matías López, cuyo nombre devino sinónimo de este alimento en España durante casi una centuria.

A pesar de que el cacao ya se consumía en la América precolombina desde el 1.900 a. de C., su consumo en Europa no se extendió hasta que los primeros conquistadores observaron comiéndolo a los nativos y decidieron traer algunos granos a España a principios del siglo XVI. En poco tiempo, el gusto por el chocolate se había extendido por todo el continente. A finales del siglo XVII, el chocolate caliente, normalmente mezclado con azúcar o miel, se volvió una bebida de gran popularidad. En 1664, se publicaba en España la primera receta hecha con cacao. Los ingredientes de la bebida hervida y con espuma incluían chiles, orejuelas, canela, almendras, azúcar y achiote. En el siglo XIX, la popularidad de este derivado del cacao en España había llegado a tales cotas que el chocolate constituía el ingrediente principal del desayuno, por delante del café o del té.

En 1840, un ambicioso joven de 15 años, procedente de su pueblo natal de Sarria, en Galicia, se instalaba en la capital y obtenía un empleo como dependiente en una tienda, donde aprendió los secretos y rudimentos de la fabricación del chocolate artesano. Se conoce poco de los primeros años de Matías López en Madrid, pero lo cierto es que una década después de su llegada, en 1851, a la temprana edad de 26 años, López ya había reunido la considerable suma de 6.000 reales y había establecido un negocio por su cuenta, abriendo un modesto molino de chocolate en la calle de Jacometrezo, una vía desaparecida casi por completo al crearse la Gran Vía que arrasaba el centro de la ciudad a principios del siglo XX. Para promocionar sus productos, López visitaba las tiendas de alimentos, los “ultramarinos” y “coloniales”, tal como se les llamaba entonces, que vendían comida empaquetada, ofreciendo muestras y material promocional a los dueños, siendo plenamente consciente ya de la importancia de la publicidad a la hora de vender un producto. A lo largo de los años siguientes, el negocio prosperó y en 1855, a la edad de 30 años, López decidió expandir sus operaciones y, sabedor del retraso tecnológico del país, partió al extranjero para conocer de primera mano los centros más avanzados de fabricación y procesamiento del cacao en Europa.

Por consiguiente, en vista de los continuos progresos surgidos en países como Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza, López tenía mucho que aprender si deseaba mantener su empresa en la vanguardia de la tecnología. En 1861, López compró un edificio de tres plantas situado en la calle de la Palma, 32, que en parte fue usado como vivienda por él mismo y su familia y al mismo tiempo albergaba una fábrica de chocolate modernizada, equipada con una máquina de vapor de 20 caballos de potencia. Otro de sus centros, situado en la calle de Tudescos, servía como tienda y almacén de sus productos. En años posteriores, el empresario abrió dos tiendas más, una en la Puerta del Sol, 13, y otra en la calle de la Montera, 1. En poco tiempo, la empresa de Mateo López vendía 2.000 libras de chocolate al día, convirtiéndose en el proveedor oficial de chocolate de la Casa Real y ganando premios y medallas por sus productos en varias competiciones internacionales.

Por consiguiente, en vista de los continuos progresos surgidos en países como Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza, López tenía mucho que aprender si deseaba mantener su empresa en la vanguardia de la tecnología. En 1861, López compró un edificio de tres plantas situado en la calle de la Palma, 32, que en parte fue usado como vivienda por él mismo y su familia y al mismo tiempo albergaba una fábrica de chocolate modernizada, equipada con una máquina de vapor de 20 caballos de potencia. Otro de sus centros, situado en la calle de Tudescos, servía como tienda y almacén de sus productos. En años posteriores, el empresario abrió dos tiendas más, una en la Puerta del Sol, 13, y otra en la calle de la Montera, 1. En poco tiempo, la empresa de Mateo López vendía 2.000 libras de chocolate al día, convirtiéndose en el proveedor oficial de chocolate de la Casa Real y ganando premios y medallas por sus productos en varias competiciones internacionales.

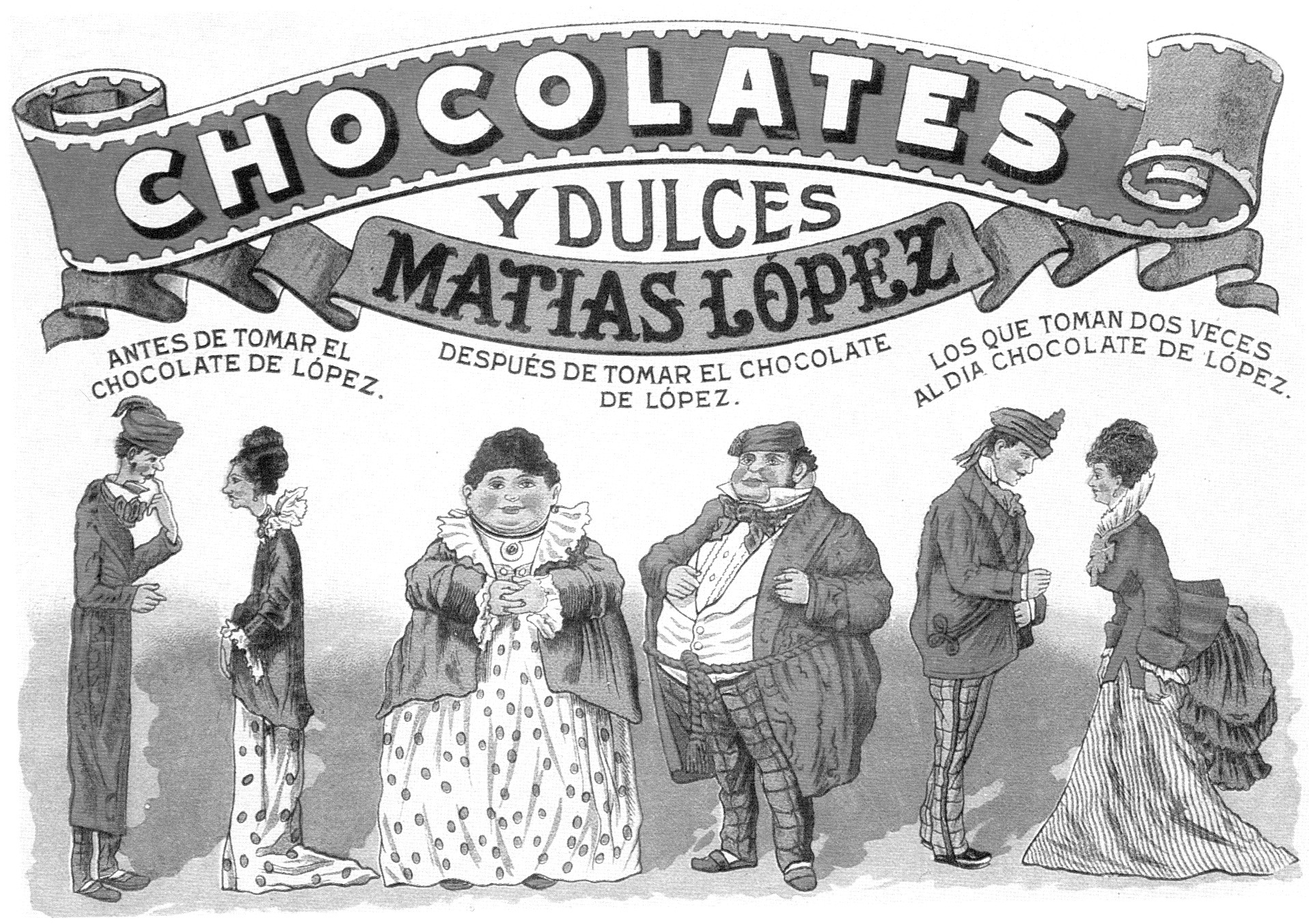

Habida cuenta del aumento constante de sus empleados, López adquirió otros dos edificios en la calle de la Palma Alta y empezó a alquilar apartamentos para sus trabajadores, combinando astutamente su negocio principal del cacao con inversiones en propiedades inmobiliarias, que se irían incrementando en años sucesivos y le resultarían tan rentables como su empresa chocolatera. Siendo plenamente consciente en todo momento de la importancia de hacer publicidad y promoción de sus productos, a López le presentaron un ilustrador y caricaturista, Francisco Ortego Vereda, que a finales de la década de 1860 había ilustrado varias novelas y tiras cómicas para populares revistas. En lo que resultó ser un golpe de suerte totalmente casual y fortuito, el industrial encargó al artista que diseñara un nuevo cartel promocional para su empresa. Atendiendo al hecho de que el analfabetismo de la España de la época afectaba en torno al 50% de la población, el póster en cuestión debía crear un impacto visual inmediato. El resultado iba a convertirse en un diseño promocional icónico, bajo el lema Los gordos y los flacos, que fue famoso en todo el país durante un siglo.

A principios de la década de 1870, equipado con una máquina de vapor más poderosa de 30 caballos de potencia, la producción de las fábricas López se disparó hasta las 10.000 libras de chocolate al día (4.600 kg). Aparte de sus inversiones comerciales e inmobiliarias, López se metió en política y tras la Revolución de 1868, que derrocó la monarquía de Isabel II, fue elegido concejal y posteriormente diputado por el Partido Radical en su municipio natal de Sarria. Más adelante, tras la coronación de Alfonso XII en 1874, López acabó siendo ascendido al cargo de senador.

¿Quieres saber cómo terminó la golosa trayectoria de Matías López? Podrás saberlo en nuestra novedad Madrid Oculto 3, La Comunidad. ¡Hazte ya con él en nuestra tienda online!